Estamos en época de carnaval, de disfraces y de fiestas. Días que preceden a la Cuaresma, con cuarenta días de preparación espiritual para la Pascua de Resurrección en los que el ayuno, la abstinencia y el recogimiento marcan el periodo del Miércoles de Ceniza al Jueves Santo. La reina Isabel vivió su última Cuaresma en su Palacio Real de Medina del Campo la primera semana de abril de 1504 pero antes de comenzar ese periodo, en todo su reino se vivió con gran alegría y disfrute el carnaval, carnestolendas o antruejo.

ORIGEN DEL TÉRMINO

La palabra carnaval proviene del italiano “carnevale” y a su vez del latín “carne levare”, quitar carne. Existen también otras denominaciones como carnestolendas o antruejo. El término carnestolendas fue utilizado sobre todo en Castilla y también proviene del latín “carnis tollendus”, así mismo, quitar carne. Antruejo, con origen latino, “entroidus” es la entrada a la Cuaresma tal y como lo define Covarrubias:

“1611 COVARRUBIAS 74d: ~: este vocablo se vsa en Salamanca y vale lo mesmo que carnestolendas, y en las aldeas le llaman Antruydo; son ciertos días antes de Quaresma, que en algunas partes los empieçan a solenizar desde los primeros días de Enero, y en otras por san Antón”

ORIGEN DEL CARNAVAL

Fiestas Lupercales. Camassei Andrea. Hacia 1635. Óleo sobre lienzo, 238 x 366 cm. Museo del Prado. Madrid.

La mayoría de investigaciones fijan los orígenes del carnaval en las Lupercalias y Saturnalias, celebraciones profanas de época romana. Estas fiestas suponían el paso del invierno a la primavera, convirtiendo los campos yermos en terrenos fértiles y los días fríos y oscuros en jornadas luminosas y productivas.

Las Saturnalias, aunque se celebraban en diciembre, cumplían con algunas costumbres relacionadas directamente con nuestro carnaval actual. Su denominación, “saturnalias”, procede de la celebración de estas fiestas en honor del dios Saturno, dios del tiempo y de la agricultura. Entre otras actividades, en estas celebraciones los hombres se vestían de mujeres, las mujeres de hombres, los amos en sirvientes y a la inversa.

En cuanto a las Lupercalias, se celebraban en febrero en honor al dios Lupercio, representado como lobo, “lupus”. Era el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. En estas celebraciones se sacrificaba un macho cabrío y con su piel hecha tiras se golpeaba a los que pasaban. Muchas mujeres aceptaban esta práctica debido a la creencia de que evitaban la esterilidad cumpliendo con ese rito.

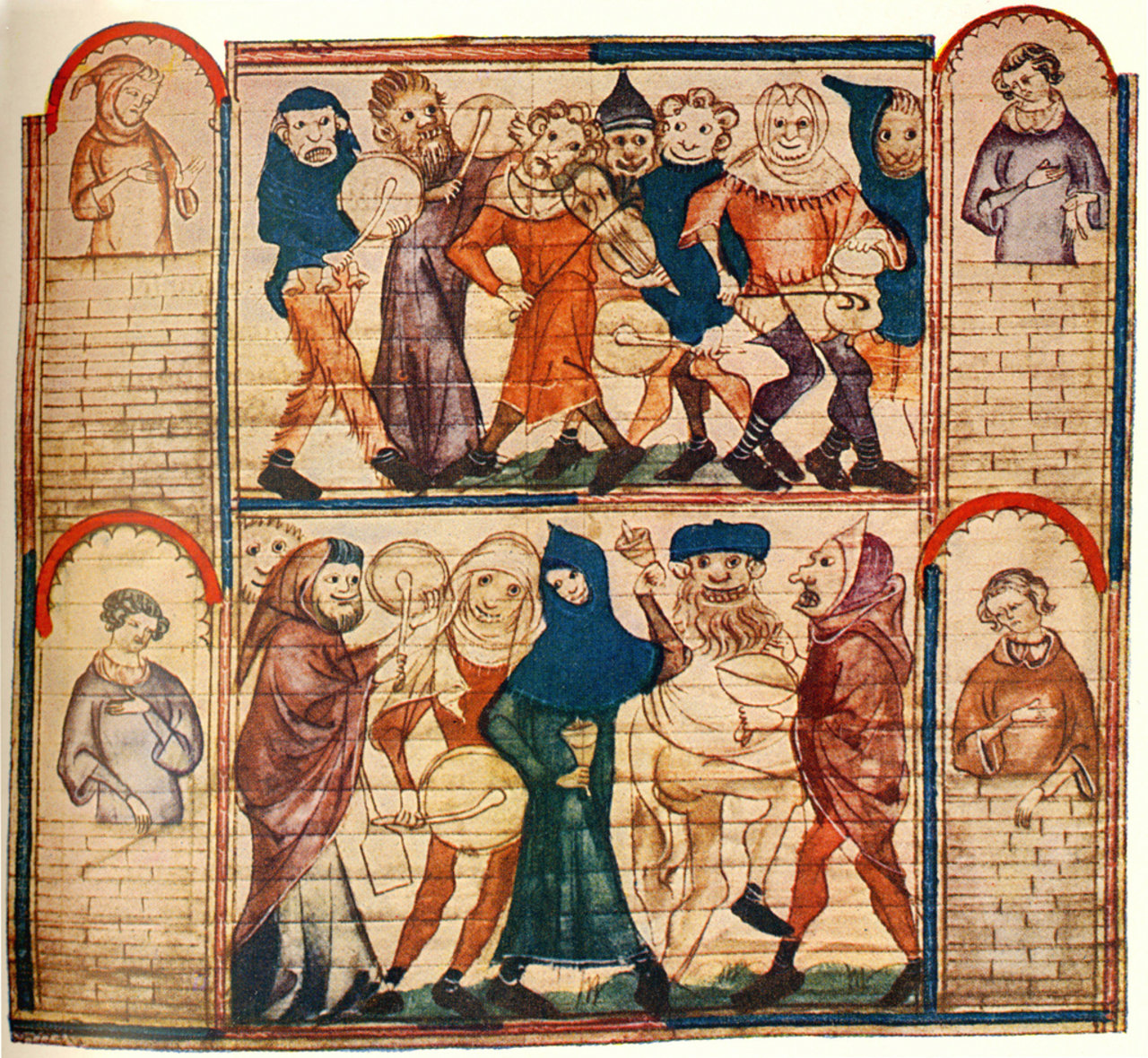

Las celebraciones continuaron, aunque algunas de ellas pasadas por el tamiz del cristianismo y ya en el siglo VII, San Isidoro se quejaba de que los fieles en febrero celebraban fiestas “disfrazados del sexo que no son, comiendo y bebiendo”. El carnaval se siguió celebrando en la Edad Media y teniendo en cuenta que antecedía a un periodo de abstinencia y ayuno, era necesario aprovechar esos días para dar rienda suelta a los instintos y placeres. Se organizaban batallas entre diferentes gremios y villas, algunas de ellas de verduras o harina y en algunos lugares, el gremio de carniceros organizaba celebraciones en las que se consumía carne en cantidades extraordinarias. Los disfraces eran habituales en todas ellas, provocando gran malestar en la iglesia y en otros estamentos, ya que se podían llevar a cabo infracciones, quedando impune el agresor.

La Iglesia luchó contra estas prácticas y se predicaba desde los púlpitos en su contra pero nunca dejaron de celebrarse, aunque es cierto que en algunos momentos y lugares, de forma más discreta.

Celebración del Carnaval en un manuscrito del Romance de Fauvel, principios del siglo XIV.

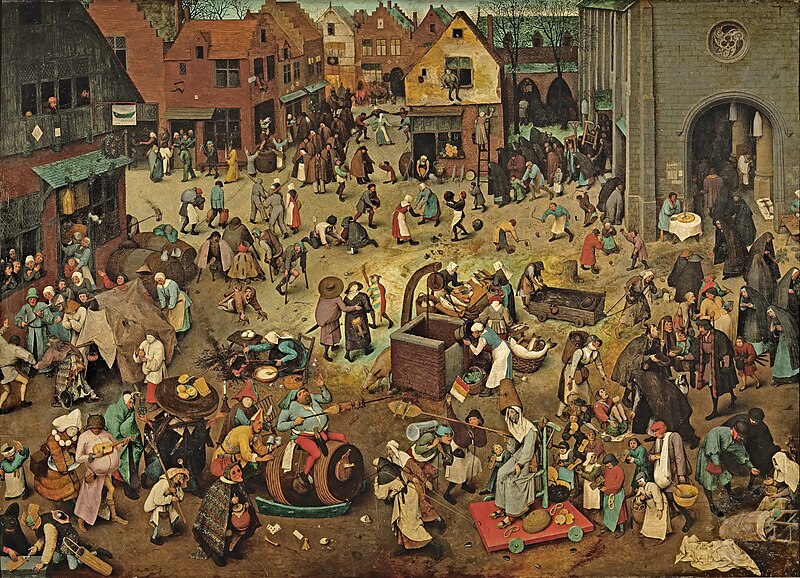

Combate entre don Carnaval y doña Cuaresma. Pieter Brueghel “El viejo”. Óleo sobre tabla. 118 x 164 cm. Kunsthistorisches Museum. Viena.

Existen muchas representaciones del carnaval a lo largo de la historia pero y “El combate entre don Carnal y doña Cuaresma”, de Brueghel “El Viejo” puede ser una de las más ilustrativas del siglo XVI. En esta obra se representan los dos aspectos de ese momento del año, el carnaval y la cuaresma, escenificados en un ambiente rural. La tabla está dividida en dos con el lado izquierdo desarrollando escenas del carnaval con la posada con sus parroquianos y la zona derecha con la iglesia y los suyos.

La parodia, muy presente en el tratamiento del tema y la minuciosidad de la representación, hacen que no podamos dejar de mirar esta obra, encontrando en ella personajes como el hombre encima del barril de cerveza que parece representar el carnaval y los personajes disfrazados, alguno de ellos de personajes eclesiásticos. En la zona de la iglesia todos parecen cumplir con sus obligaciones religiosas mientras en la plaza se desarrollan escenas de excesos y burla.

Y para finalizar, un ejemplo del tratamiento del carnaval en la literatura española, las famosas “Églogas de Antruejo” de Juan del Encina compuestas hacia 1494 o 1496 que fueron representadas la última noche de carnaval en el palacio del Duque de Alba.

«Oy comamos y bevamos,

y cantemos y holguemos,

que mañana ayunaremos.

Por onrra de Sant Antruejo

parémonos oy bien anchos,

embutamos estos panchos,

recalquemos el pellejo,

que costumbre es de concejo

que todos oy nos hartemos

que mañana ayunaremos».

Por Loreto Sacristán Guijar.

Historiadora del Arte y Gestora Cultural.

BIBLIOGRAFÍA:

DEL ENCINA, JUAN. “Teatro completo”. Cátedra. 1991

J.F GARDNER. “Mitos romanos”. Ediciones AKAL. 1995

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/celebracion-carnaval-edad-media_19759